Roland Barthes a accompagné mes années universitaires comme beaucoup d’étudiants de ma génération. Le Magazine Littéraire d’avril 2020 ( n° 28 ) donne l’occasion de se poser la question de son actualité quarante ans après sa mort accidentelle.

« Mettre à distance le stéréotype n’est pas une tâche politique, car le langage politique est lui-même fait de stéréotypes; mais c’est une tâche critique , c’est-à-dire qui vise à mettre en crise le langage. (…) Parler par stéréotypes, c’est se ranger du côté de la force du langage; cet opportunisme doit être ( aujourd’hui ) refusé. »

La destruction des stérétotypes- dans Le bruissement de la langue.- Essais critiques IV

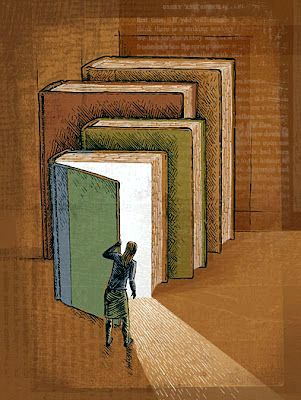

Roland Barthes s’ inscrit dans le temps présent, tant par les thèmes abordés que par son rejet des écoles qui enferment la littérature dans un système. C’est précisément cet écueil qui fait sa modernité. On sait combien Roland Barthes a réfuté les étiquettes et combien il leur a préféré la notion d’entre-deux. L’approche des textes littéraires par le critique et universitaire n’est en effet jamais là où on l’attend. L’interstice qui bat en brèche la facilité d’une pensée binaire fait apparaître la complexité comme préfiguration d’une démarche qui conçoit le lieu de l’écriture « comme une libération de la pensée et de la langue « avoue Julia Kristeva qui l’a bien connu . De ce point, Roland Barthes permet de se débarrasser des limites de la théorie posée comme a priori et autorise de se réinventer par le texte et la langue. Julia Kristeva dit d’ailleurs devoir beaucoup à cette personnalité qui lui permit de s’épanouir en terre étrangère loin de sa Tchécoslovaquie natale.

Roland Barthes part donc en dissidence contre les pensées orthodoxes. Il est ailleurs, dans la volonté constantes de démystifier les savoirs universitaires et laisse ouvert par le fragment qu’il affectionne tant, la possibilité d’un flottement, une complexité qui pose la nuance comme la seule alternative aux binarismes qui l’insupportent. L’être fluctue et le territoire attaché au Moi intime est forcément confus. Sur ce thème, le dossier que présente Le Magazine Littéraire fait apparaître la modernité de Roland Barthes dans la question très actuelle de l’identité et donc aussi du transgenre. Intrigué et fasciné qu’il fut par les masques, il propose dans L’empire des sens, une lecture de l’ambiguïté toujours présente en ce cas. Le masque dissimule tout autant qu’il révèle, le masque est l’objet symbolique qui dit le passage en rendant la réversibilité toujours possible.

Et en effet, il s’agit pour Roland Barthes de montrer le réel , de le revéler derrière l’apparence. La démarche sémiologique dénonce le pouvoir du rôle, du signe, qui dénature le sujet en lui assignant des codes. C’est en cela que Roland Barthes voit dans les représentations sociales tout comme dans les usages de la langue, une mystification qui est aussi une forme d’assujétissement à la » norme. « Et l’écart par rapport à cette dernière pose la délicate question de l’être dans une société régie par les signes. Si Barthes ne s’est jamais ouvertement exprimé sur son homosexualité, on sait qu’il a su rendre sensible les complexités de l’espace identitaire. Mythologies peut se lire comme avant-gardiste de la pensée du genre. La photographie, art auquel il s’intéressa particulièrement lui a permis dans La Chambre claire de poser le principe désormais plus ou moins acquis, de la marge dans laquelle l’identité sexuelle peut fluctuer. Le discours est évidemment d’une grande modernité. Des artistes, des philosophes, des écrivains se définissent dans cet interstice qui permet au sujet de se réinventer indéfiniment. La question du transgenre comme celle des genres est au coeur des réflexions posées par les penseurs contemporains qui expérimentent « le passage » comme façon délibérée d’être au monde.

Commentaires récents