Matisse à la découverte de la lumière à Tanger.

Matisse effectue deux voyages au Maroc, deux hivers – 1912 -1913 au cours desquels il fait l’expérience de la simplification de la peinture. Il découvre aussi l’apport indéniable de la lumière.

Les premières toiles sont des Natures Mortes tant les 15 premiers jours du séjour de 1912 furent marqués par des pluies continues. Matisse attend beaucoup de ce séjour, déprimé qu’il est après la mort de son père et le refus de deux de ses œuvres majeures par son collectionneur Chtchoukine.

Le premier séjour s’effectue non sans une certaine douleur. Le second, libéré de tout langueur mélancolique affirme la fécondité d’un art qui se conquiert par des ambitions multiples. Celle en particulier qui est le fruit d’une réflexion fortement articulée sur l’art Islamique et la nature marocaine.

Le dépassement du Fauvisme – la simplicité de peindre

L’expérience d’une unité entre l’extérieur et l’intérieur qu’il fait dans sa chambre d’hôtel à Tanger est conduite par un profond besoin d’apprendre sur soi. Cette quête de soi par la peinture laisse l’homme du premier séjour, affolé, doutant de lui. Le second séjour est celui de la plénitude où il découvre la simplicité de peindre, sans pénibilité, mû par la douceur du climat. « Cela vient tout seul » écrit-il à son épouse

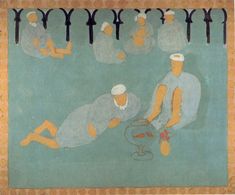

Le choix des éléments, les effets combinés des formes et des couleurs dans la peinture décorative et l’art islamique lui ouvrent la voie d’une improvisation qui le libère d’une peinture de l’intimité d’une part, du Fauvisme d’autre part, dont il perçoit les limites esthétiques. « La révélation m’est toujours venue de l’Orient » avoue-t-il, reconnaissant dans l’art décoratif la possibilité d’abolir les distances réelles par la reproduction du motif.

Il est ainsi paradoxal mais juste que dans un espace délimité, le peintre perçoit une impression d’immensité. La nature, les fleurs, les étoffes, les tapis orientaux séduisent en ce qu’ils sont sources de lumière. Face à son modèle, le peintre se libère pour s’adonner à une harmonieuse improvisation qui le place dans « un état de condensation des émotions ». Le tableau une fois achevé l’atteste, sans besoin d’explication . Aragon, qui fut un grand admirateur du peintre s’est toujours étonné de la nécessité d’un modèle présent alors même que le peintre s’en éloigne paradoxalement pour peindre un état émotionnel épuré de tout sujet.

Le bleu s’impose dans toutes ses harmonies.

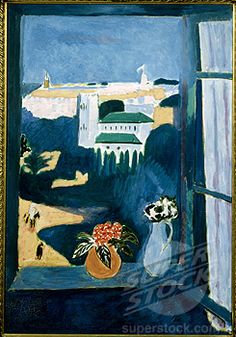

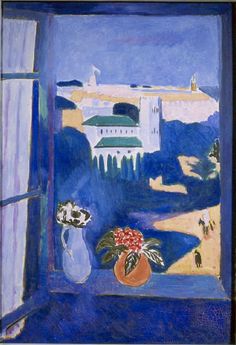

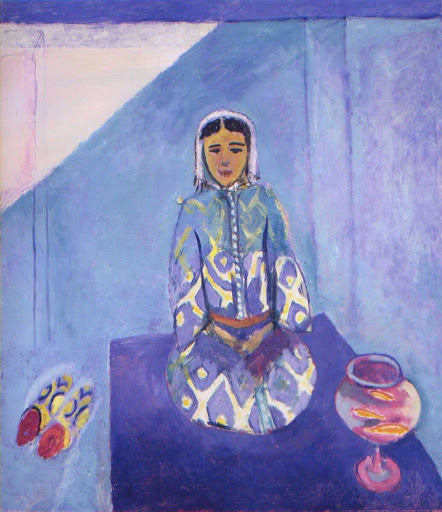

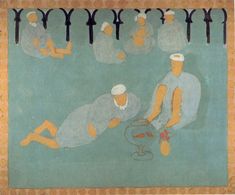

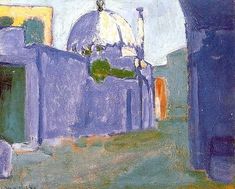

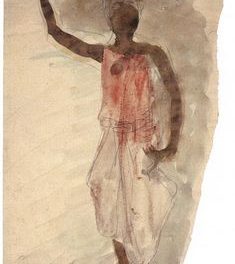

Le triptyque fut sans doute le projet d’envergure et de passion, au centre duquel la toile qui peint Zorha est enchanteresse. La jeune femme y apparaît peinte comme en apesanteur, à l’écart du tapis qui la porte. La pause est presque religieuse, les mains et les pieds sont estompés. Le peintre fait le choix chromatique d’un bleu doux, accordant la couleur à des camaïeux qu’elle sublime. De part et d’autre de cette toile, une vue de Tanger par la fenêtre et une composition vue de la porte de la Casbah. Le point qui lie ces toiles est la couleur : un bleu qui s’impose dans toutes ses harmonies.

L’unification par l’intensité chromatique en somme, n’est pourtant pas contradictoire avec la diversité locale des couleurs d’un paysage. Les objets représentés dans les natures mortes ou bien les scènes urbaines participent au jalonnement de l’espace. Mais la peinture n’a rien d’anecdotique puisque demeure la lumineuse traversée du tableau par l’étendue bleutée. Du point de vue dynamique, les détails sont comme des ponctuations qui évite à la toile d’être d’une extension visuelle trop grande et donc embarrassante pour le regard. Mais le détail est mis au service d’un tout, d’un ensemble dont le fond s’entremêle avec le sujet en abolissant les perspectives.

Matisse ainsi cherche à suggérer par une économie de moyens qui se veut le sens d’une quête esthétique qui produira plus tard l’abstraction. Au fond, la question qui se pose alors est la suivante : comment attribuer au fond et à la figure la même valeur ?

Matisse ainsi cherche à suggérer par une économie de moyens qui se veut le sens d’une quête esthétique qui produira plus tard l’abstraction. Au fond, la question qui se pose alors est la suivante : comment attribuer au fond et à la figure la même valeur ?

Les collage de pièces de couleur que le peintre exécutera par la suite offrent en partie la réponse . La couleur et la forme sont l’origine matriciel du motif. La femme n’est femme qu’en vertu de la couleur qui lui confère sa présence et l’agencement des morceaux de papier qui l’équilibre tout en la soustrayant à la figuration du réel.

On distingue ici une avancée considérable dans l’histoire de la peinture au XX° siècle.

La chapelle du Rosaire à Vence

Mais la question trouvera son achèvement sinon son apogée avec la décoration de la chapelle du Rosaire à Vence. Une idée de visite pour cet été ! qui garantie l’émotion esthétique et une impression de légèreté qui laisse heureux…

Commentaires récents